|

| QT短縮症候群での早期再分極波(+)群と(−)群での臨床病像比較 |

1.QT短縮症候群とは

最近、QT間隔延長例のみならず、QT間隔異常短縮例においても致死的不整脈が誘発され、これにも遺伝子異常が関与していることが明らかとなり、QT短縮症候群として関心を集めている。

Gussakら(2000)は、心房細動を伴う17歳の女性例で、QT間隔が225msecと著明に短縮し、兄弟、母、祖父にも著明なQT間隔短縮と心房細動合併を示す例を報告し、QT間隔の短縮に遺伝の関与が考えられる家系の存在について報告した。

Shimpfら(2005)は、文献的報告例15例に自験2例を加えたこのような17例の臨床病像の特徴を紹介している。このような疾患は、共通する心電図所見の特徴からQT短縮症候群(short

QT syndrome, SQTまたはSQTS)と呼ばれるようになった。この症候群もまた心筋細胞膜のイオンチャネルをcodeする遺伝子変異によることが明らかとなり、心臓性急死の新しい基質として広く注目を集めるようになった。

2.QT短縮症候群における早期再分極波の出現率

Watanabeらは、我が国での多施設共同研究において、40例のQT短縮症候群を集め、これらの例での早期再分極波の頻度を調査し、24例(60.0%)に早期再分極波を認めている。これらの40例中23例(57.5%)は有症候群で、心停止例は15例(37.5%)である。早期再分極波の出現誘導別に見た頻度は下記の如くである(Watanabe

H et al:Circulation 120:696,2009)。

| 早期再分極出現誘導 | 例数 | % |

| 下方誘導 | 11 | 27.5 |

| 側方誘導 | 4 | 10.0 |

| 下方+側方 | 9 | 22.5 |

| 何れかの誘導 | 24 | 60.0 |

3.QT短縮症候群における早期再分極波(+)群と(−)群での臨床病像の比較

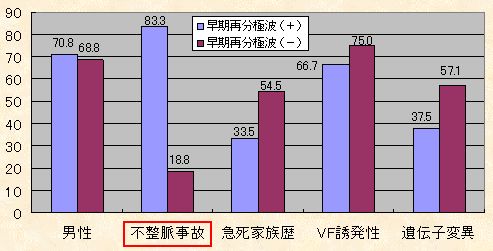

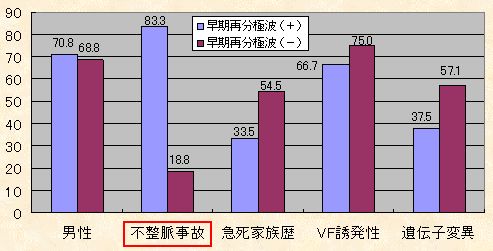

下表に早期再分極を有するQT短縮症候群と有しない群の間における臨床病像の比較を示す。

| / | 早期再分極 | p値 | |||

| + (24例) | − (16例) | ||||

| 例数 | % | 例数 | % | ||

| 男性 | 17 | 70.8 | 11 | 68.8 | 1.00 |

| 年齢 | 37±20歳 | 24±21歳 | 0.052 | ||

| 不整脈事故 | 20 | 83.3 | 3 | 18.8 | <0.001 |

| 急死家族歴 | 6/18 | 33.5 | 6/11 | 54.5 | 0.44 |

| EPSでのVF誘発率 | 6/9 | 66.7 | 6/8 | 75.0 | 0.71 |

| 遺伝子変異 | 3.8 | 37.5 | 4/7 | 57.1 | 0.62 |

| QT間隔(msec) | 282±40 | 275±36 | 0.61 | ||

| QTc間隔(msec) | 303±36 | 305±38 | 0.81 | ||

下図は、上表をグラフ化したものである。

|

| QT短縮症候群での早期再分極波(+)群と(−)群での臨床病像比較 |

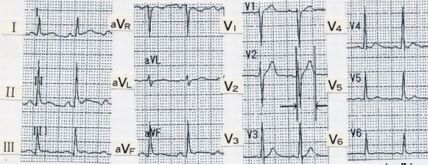

下図にJ波が見られたQT短縮症候群の1例の心電図を示す。本例は43歳、男性例で、循環停止を起こし、救急病院に搬送され、心室細動が記録された。下図は、直流ショック療法で除細動に成功した際の本例の心電図である。

|

| QT短縮症候群に見られた早期再分極波(V4,5) (Okishige K et al:Arrhythmias 25(4):214,2009 |

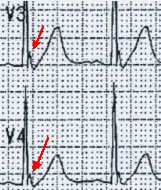

下図はV3,4の光学的拡大図を示す。

|

| 上図の光学的拡大 |