|

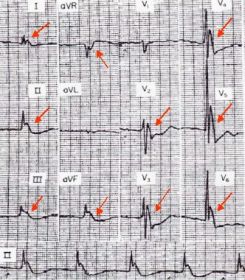

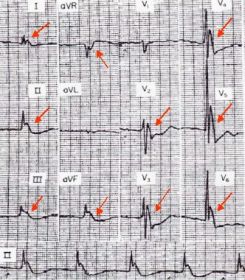

| 低体温時に見られたJ波(赤矢印) (Chen CY:Comprehensive electroacardiography, Pergmon Press,189) |

| トップ頁へ | 早期再分極目次へ |

1.早期再分極波(J波)を示す諸病態

早期再分極波(J波)を示す諸病態としては以下のようなものがある。これらの内3)-10)は遺伝性不整脈として知られ、心筋細胞膜のイオンチャネルをcodeする遺伝子変異により起こり、一見、心臓に何ら器質的異常がない例における心臓性急死(心室細動)の基質(基礎疾患)として注目されている。

1) 低体温

2) 高K血症

3) 中枢神経系障害(くも膜下出血など)

4) 心停止後の蘇生時

5) コカイン中毒

6) スポーツ心臓

7) 肥大型心筋症

8) 不整脈原性右室心筋症

9) Brugada症候群

10) 先天性QT短縮症候群

11) 早期再分極(症候群)

12) 特発性心室細動

2.低体温と早期再分極波

低体温時にQRS波とST起始部との間にやや鈍な陽性波が出現することは古くから知られていた。しかし、日常臨床ではこのような所見を見ることはあまりなく、時々、医学雑誌に冬山で遭難した人の心電図に著明なJ波を認めたことが報告されている程度で、一般的にあまり関心をひかなかった。ところが、最近、Brugada症候群が話題になると共に、このJ-waveがにわかに注目されるようになってきた。

J波の歴史は古く, すでに1938年にTomaszewskiが、高度の寒さにさらされた男性で, QRS波とST部早期との間に緩徐な陽性波(slow, positive deflection)を認めたことを報告している。また、1943年にはGrosse-Brockhoff, Schoedelがイヌを用いた実験でJ波の出現を認めている。

Osborn(1953)は、アシドーシスを起こした低体温犬でJ波を認め、過呼吸によるアシドーシスの是正によりこれが正常化することを報告し、J波が出現するような状態では心室細動が極めて起こり易いことを指摘している。このOsbornの研究が注目され、J-waveの呼称としてOsborn波という表現が広く用いられるようになった。

|

| 低体温時に見られたJ波(赤矢印) (Chen CY:Comprehensive electroacardiography, Pergmon Press,189) |